| 文件名称 | 黄石市人民政府批转市发展和改革委员会关于2024年全市国民经济和社会发展计划报告的通知 | 文件类型 | 黄政发 |

|---|---|---|---|

| 发文单位 | 黄石市人民政府 | 发文字号 | 黄政发〔2024〕1 号 |

| 发文日期 | 2024-03-01 14:53:57 | 发布日期 | 2024-03-01 14:53:57 |

| 效力状态 | 有效 | 主题分类 | 经济建设 |

大冶市、阳新县、各区人民政府,黄石经济技术开发区管委会,市政府各部门:

《市发展和改革委员会关于 2024年全市国民经济和社会发展计划的报告》已经市十五届人大三次会议审议通过,现转发给你们,请认真贯彻执行。

黄石市人民政府

2024年3月1日

关于2024年全市国民经济和社会发展计划的报告

黄石市发展和改革委员会

2024年,全市经济社会发展的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神,认真落实省委十二届四次、五次全会和市委十四届三次、四次全会部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,深入推进以流域综合治理为基础的四化同步发展,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,坚定不移推进“六个聚焦、六个打造”重点任务,持续奋进全省第一方阵,努力实现经济质的有效提升和量的合理增长,加快推动武汉都市圈重要增长极建设成势见效,为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区、加快建成中部地区崛起重要战略支点作出黄石贡献。

2024年,全市国民经济和社会发展的主要目标是:

(一)预期性指标

——地区生产总值增长 7%以上;

——规模以上工业增加值增长 10%左右;

——固定资产投资增长 8%左右;

——社会消费品零售总额增长 9%左右;

——外贸进出口总额增长 10%左右;

——一般公共预算收入增长 10%以上;

——居民消费价格涨幅控制在 3%以内;

——城乡常住居民收入增长与经济增长基本同步。

(二)约束性指标

——城镇累计新就业 5万人;

——单位生产总值能耗下降完成省定目标;

——主要污染物减排完成省定目标任务。

一、进一步加快提升综合经济实力

一是持续抓好稳增长重点任务落实。坚持目标导向、问题导向和结果导向,落实稳增长联席会议机制,强化经济运行调度服务,做好市场主体特别是“四上”企业培育,力争“四上”企业规模达到 2800家以上,地区生产总值加速向 3000亿元冲刺。启动“十五五”规划思路研究。二是持续提升县域经济和园区实力。深入推进强县工程,支持大冶市冲刺全国县域五十强、阳新县奋进百强,深化水产、中药材、蔬菜、茶叶、水果等五大农业产业链建设,实施“510”培育计划,加快推动乡村振兴和农业农村现代化。支持黄石经济技术开发区、大冶湖高新区分别在全国同类园区再进位,积极对接新一轮国家开发区目录修订,全力争取扩区调区,提升园区承载能力。三是持续加大对上“三争”力度。持续关注国家、省出台的政策措施,对标谋划项目,加大跑省进京力度,做实前期工作,争取更多政策、资金、项目向黄石倾斜。巩固拓展与央企、省属国企合作领域,吸引更多资源落地黄石。

二、进一步加快提升创新发展活力

一是优化全域创新布局。推动国家创新型城市持续进位,深入推进光谷科创大走廊黄石功能区、长江大保护创新示范区建设,保持全市高新技术产业增加值占 GDP比重位居全省前列。做实 2.0版科创飞地,推动武汉、上海、深圳科创飞地与黄石科技城高效联动,力争黄石(北京)离岸科创中心建成运营。二是培育壮大创新主体。深入实施高新技术企业梯次培育工程和“春晓服务行动”,力争新增高新技术企业 100家,入库科技型中小企业突破 2800家,评选全市高新技术企业 20强。推动设立科创引导母基金,支持战略性新兴产业、未来产业和创新主体发展壮大,新认定省级以上企业技术创新平台 5家。三是深化产学研用合作。深入开展关键核心技术攻关三年行动,力争实施重点产业关键核心技术攻关揭榜挂帅项目 10个以上。加快科技成果和专利转化,抢抓建设湖北高校科技创新服务地方高质量发展试验区机遇,力争推动武汉高校院所科研成果在黄石转化应用 30项以上,全市技术合同成交额达 200亿元以上。

三、进一步加快提升产业发展能级

一是加快推进新型工业化。深入推进产业集中高质量发展,做大做强冶金新材料、电子信息产品制造、临空经济等三大产业集群,实施高端化升级、数智化赋能、绿色化转型,全力推动我市工业由增量向总量、由传统产业向新质生产力、由初级原材料供应向终端和高端产品跨越,加快建设工业强市、打造全国先进制造业基地。二是提升产业链供应链韧性。聚焦十大重点产业链,建立健全“三链”工作机制,围绕龙头企业引导中小企业“卡位入链”,形成聚集协同发展效应。主动对接省供应链平台,积极培育冶金新材料、光电子信息、生物医药等特色供应链平台,通过搭建供应链重塑产业链,提升价值链。积极争取打造全国新材料产业备份基地。三是打造数字经济发展高地。推动全市数字经济省级示范城市建设实施方案重点任务、重大项目落实落地,支持大冶市、黄石经济技术开发区申报省级数字经济示范市、标杆园区。深入开展网络化、数字化、智能化“三化改造”,加快推进中小企业“上云用数赋智”,争取更多国家级工业互联网应用企业落户黄石。四是推动服务业发展壮大。深入推进“两业融合”发展,实施“五个一百”工程,大力培育服务业“雏鹰”企业,打造 100家具有竞争力和影响力的领军企业,力争服务业增加值占 GDP 比重达 46%以上。

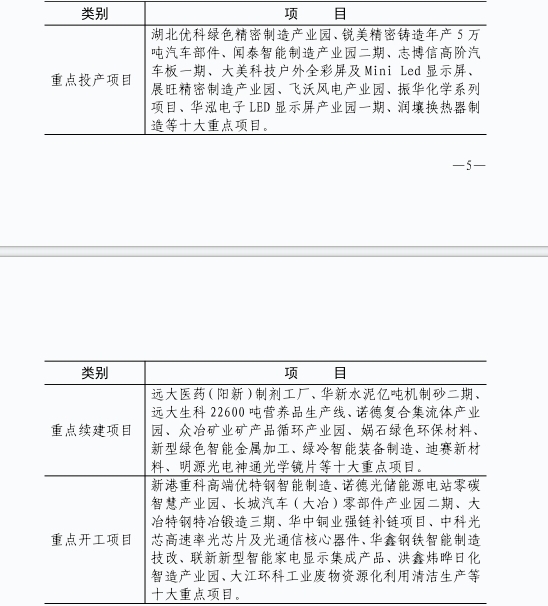

专栏1 2024年部分重点产业项目

四、进一步加快提升枢纽节点地位

一是加快建设长江水铁联运重要节点。推动新港智慧绿色港口建设,谋划启动黄石新港四期建设,新开工华新亿吨机制砂和娲石水泥的码头项目,加快推进“深圳港长江总部”建设,积极争取打造华中地区矿产品储运基地。推动山南铁路适应性改造、沿江疏港铁路二期竣工,加快大冶湖南岸疏港铁路前期工作、争取纳入省级规划,争取地方铁路纳入国铁运营。二是加快融入国家、省主通道。全面对接武汉新城、花湖机场,加快推进大广高速新增东方山互通、机场高速二期等重大项目建设,推动武黄高速改扩建工程前期工作,谋划新跨江通道。积极推动武黄城际公交化运营,争取过境黄石的“350”高铁通道纳入国家中长期铁路网规划。三是加快完善城乡交通快速网。加快推进大泉路快速化改造、花湖大道改造、磁湖大桥等重点项目建设,推动 G106鄂州至黄石段隧道、铁山至大冶段改建、黄石长江公路大桥改造等项目开工,促使“三纵三横”快速道路系统早日全线贯通。谋划启动有轨电车二期工程,新改建“四好农村路”700公里。

五、进一步加快提升改革开放水平

一是对标打造一流营商环境。研究出台优化营商环境重点改革举措,深化“一窗通办”“政务三同”等改革,打造更多省级营商环境先行区改革试点。狠抓惠企政策特别是支持民营经济发展政策落实落地,打造综合营商成本洼地和营商环境高地,力争新增市场主体总量增长 10%以上。二是全面深化重点领域改革。加快推进国有资本授权经营体制改革,深化投融资公司市场化改革,力争市属国有企业资产突破 3300亿元。大力发展新型农村集体经济,力争经营性收入 10万以上的村级集体经济组织比例达到 70%。稳妥实施企业职工养老保险全国统筹和工伤保险、失业保险省级统筹,实现医保 DIP支付“两个全覆盖”。三是深入实施外贸强市战略。充分发挥国家和省级外贸基地、外综服、进出口协会作用,建强用好综保区、跨境电商综试区、智慧口岸等开放平台,推动开通直达日本、韩国、东南亚等国家和地区的近洋航线,力争奋进全国外贸百强。

六、进一步加快提升城市功能品质

一是推动城市集中高质量发展。深化城市更新等“三大试点”,确保完成老旧小区改造 40个,开工危旧房改造 2000户以上,加装电梯 800部。加快城市数字公共基础设施建设,发挥城市大脑作用,加快建设智慧城市。加快实施大冶湖核心区集聚开发的 32个重点项目,推动科技创新中心、移动大数据中心等 4个总部大楼入驻,确保园博园陆公园 5月开园,大力提升新区人气。扎实抓好阳新县“双集中”试点,积极推进以县城为重要载体的就地城镇化。二是加快打造鄂东消费中心。以文旅体商融合为抓手,组织开展大型会展活动 100场以上,支持每个县(市、区)打造1条以上特色商业街区,创建一批省级夜间消费集聚区,评选黄石特色美食店 50家、黄石名吃 20类,新引进国内外首店50家以上。推进东方山全域、仙岛湖等景区创建 5A级旅游景区,支持大冶市、阳新县创建全域旅游示范区,力争新增 4A级旅游景区 2个以上。积极争创国家历史文化名城,围绕铜绿山古铜矿遗址、黄石国家矿山公园打造工业旅游综合体,擦亮“华新 1907”“西塞神舟会”等特色品牌。支持发展跨境电商、直播带货等新业态、新模式。三是更好保障和改善民生。强化就业优先,实施社保扩面增效,吸引高校毕业生、“新黄石人”等来黄就业创业3万人以上,确保基本养老、医疗保险参保率分别达到 94%、95%。办好人民满意教育,优化教育资源布局,深化教联体建设,新增学位 1万个,遴选市级示范性教联体 10个以上。加快健康黄石建设,积极推进“三医”联动改革和医联体提质增效,支持阳新县人民医院创建三甲医院,提升“一老一小”服务水平。实施新全民健身示范工程项目 10个,筹备办好系列群众和竞技体育赛事活动。

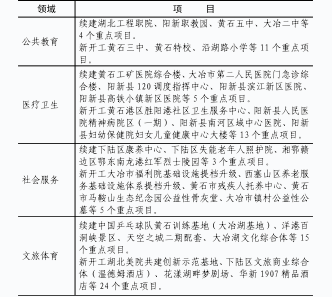

专栏2 2024年部分重点社会事业项目

七、进一步加快提升安全保障能力

一是守住水安全和水环境安全底线。积极推进富水流域综合治理试点,加快 47个重大水利基础设施建设,提升江河安澜能力。抓好大冶湖、三山湖、磊山湖等重点流域的监测和综合治理,强化排污口和饮用水源地整治,确保水质稳步达标和提升改善。二是守住粮食和能源资源安全底线。全面落实耕地保护和粮食安全党政责任制,新建改造高标准农田 6.14万亩,确保粮食面积和产量分别稳定在 128万亩、10.8亿斤以上。全力做好能源迎峰保供,大力发展新能源,争取毛铺抽水蓄能项目调整至“十四五”实施,新建改造充电桩 3000台套。探索“多级联动、协同找矿”模式,促进重点勘查区、空白区取得找矿突破。三是守住生态安全底线。持之以恒抓好长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动,推动钢铁、冶金、建材等重点行业对标行业标杆实施技术改造,持续推进历史遗留废弃矿山生态修复三年攻坚行动。深化“千村万树”绿化提升三年行动,打造网湖、莲花湖、保安湖自然保护地示范点。

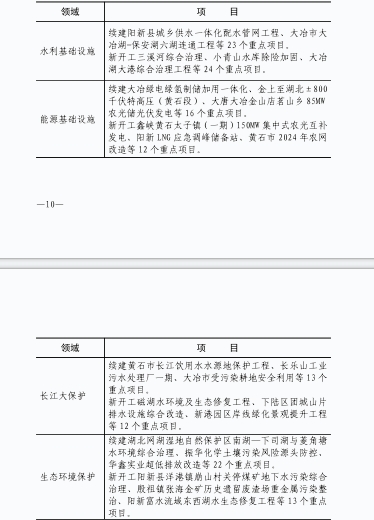

专栏3 2024年部分安全保障能力提升重点项目

八、进一步加快提升重大项目支撑作用

一是精准开展招商引资。坚持高质量招商,围绕大湾区、长三角、闽三角、欧洲和美日韩等重点区域,聚焦十大产业链,依托在黄龙头企业,组织策划 10场专题投资推介活动,对五十亿、百亿级重大意向项目实施专班跟进,力争全年新签约亿元以上项目 500个以上。二是持续推进项目攻坚。落实投资项目绩效评价要求,做足目录库、做实储备库,力争全市在库项目总投资超万亿元,储备库投资达到上年投资规模 2倍以上。深化领导包保、集中开工拉练工作机制,确保全年新开工亿元以上项目 350个以上,竣工投产 200个以上。三是强化资源要素保障。深入推进新型工业用地(M0)、工业用地弹性出让,用好用活“增存挂钩”机制,力争全年报批用地、用林 1.5万亩以上。常态化开展“线上+线下”银企对接活动,拓展“东楚融通”平台应用,力争新增贷款余额增长 12%以上。积极争取省级要素统筹指标,协调保障优质重大项目用能需求。